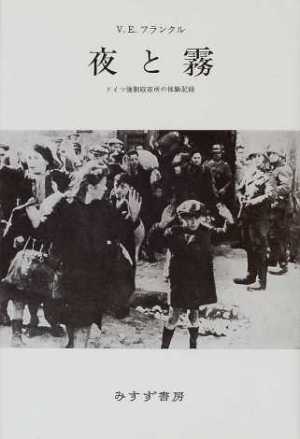

書籍 「夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録」 ― 2013年04月20日 10時25分10秒

昨年のNHKの番組を見てから購入した書籍です。放送を見て、一度は読んでみようと思っていました。書店で一冊だけ置かれてあるのを、偶然、見たので購入しました。書籍では、はじめに解説があり、第二次世界大戦時の収容所の説明があります。書籍では、フランクルが体験した内容が綴られているため、解説がないとどのような状況であったのかわかりにくい場合があります。

書籍の内容は、NHKのテキストを読んで知っていたので、このような場面で書かれてあるのかと読み事ができました。やはり、書籍よりもテキストの方が、内容が整理されてあり、わかりやすいです。しかし、一度、書籍を読んでみるのもよかったです。

やはり、収容所からの夕日の記述、妻との再会などは、その場の雰囲気を感じることができるような詳細な内容になっています。この印象が大きいです。

しかし、最後の章の収容所から解放された人々の話が気になりました。収容所における心理的な圧迫の下から解放された人間は、心理的道徳的健康を損なわれることもあり得ると書かれてあり、解放後に権力と暴力に固執していることが認められることがあったと書かれてあります。

強制収容所で解放されれば会いたい人や自由に行動ができると思って日々生きてきた人が、実際、自由になると、意外に会いたい人に会っても失望したり、世間から「私たちも苦しんでいた、私たちは何もしらなかった」などの通例の話ししかなく、ひどく不満に思えてくる。このような人には、「たとえ不正などで苦しんだとしても、だれも不正などをする権利がない」ということを理解する必要があるが、長い歳月が必要になると書かれてありました。

最後の章が気になり、もし何らかの不幸な状態から解放されたとして、一時的に何らかの不幸にあったことを理由にして、直接関係のない他者に八つ当たりするのは誤りであることが感じられます。

また、収容所の看視兵に関する記述もあり、人の善意は広い視野ではグループによって分けることもできるが、実際は一人一人を見ると、単純ではなく、善悪が入り乱れている。看視兵の中にも、看視兵の立場での善意的な人もおり、すなわち、善意のある人間とそうでない人間にわけられる。そして、それらの人間はグループ内に混在していると書かれてありました。

「夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録」、V.E.フランクル、霜山徳爾、みすず書房